先着順に受付。定員に達し次第締め切ります。

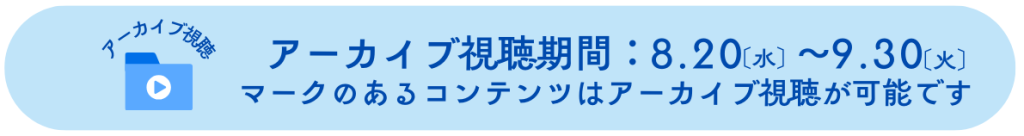

「現地参加」でお申し込みいただきますと、交流会以外の全てのスケジュールに参加できます。また、アーカイブ視聴対象の全てのプログラム(対談、実践報告 I・II、アーカイブ視聴可の4分科会)の動画を視聴期間の9月末まで、見ることができます。

アーカイブ視聴を申し込むと、対談、実践報告 I・II、アーカイブ視聴可の4分科会を視聴できます。詳細はこちらでご確認ください。

1. 読む力の発達と学校図書館の関わり方![]() 2. これからの時代に必要な情報活用能力を学校図書館で育てよう

2. これからの時代に必要な情報活用能力を学校図書館で育てよう

3. 堤未果氏に聞く日本の社会のこれからと学校教育・学校図書館![]() 4. もっと! YA海外文学!!

4. もっと! YA海外文学!!![]() 5. ノンフィクションの本を語ろう

5. ノンフィクションの本を語ろう![]() 6. このデジタル時代に出版社は「本」をどう企画しているのか

6. このデジタル時代に出版社は「本」をどう企画しているのか

7. 本の紹介技いろいろ

8. 授業へのモチベーションを高める学校図書館からの支援

9. 学校図書館活動チェックリストを見直す Part2

10. 司書教諭課程で学生に身につけてほしいことは何か?

11. 国立国会図書館国際子ども図書館のサービスを知る

1. 読む力の発達と学校図書館の関わり方

( 定員:40名 )

2. これからの時代に必要な情報活用能力を学校図書館で育てよう

( 定員:40名 )

※グループワークはアーカイブ視聴対象外

実践報告Ⅱを受けた分科会です。

一人一台端末で容易にWeb情報にアクセスできるようになった現在、児童生徒が適切な情報活用能力を身に付けていくことが不可欠です。情報活用のプロがいる学校図書館だからこそ、育成できる情報活用能力があります。

情報を使いこなす力を育てる学校図書館のイメージを共有し、それにたどり着くための具体的な方策をみんなで話し合いましょう。

担当:島根・鳥取支部

3. 堤未果氏に聞く日本の社会のこれからと学校教育・学校図書館

(定員:600名)

4. もっと! YA海外文学!!

(定員:40名)

5. ノンフィクションの本を語ろう

(定員:40名)

6. このデジタル時代に出版社は「本」をどう企画しているのか

(定員:40名)

探究学習においてもデジタルが主になりつつあるこの時代、出版社はどのような思いや戦略で出版を企画しているのでしょうか?

岩波書店「岩波ジュニア新書」、偕成社「ノベルフリークシリーズ」の担当の方に、出版業界の今を聞きます。

その後自分たちでもワークショップを行い、出版企画を立ててみましょう。目指すは学校図書館関係者が企画する本、です。

担当:千葉・鹿児島支部

7. 本の紹介技いろいろ

(定員:25名)

そもそも本の紹介技って何だろう?

子どもと本をつなげることだとすれば、学校図書館でやっていることのほとんどすべてが本の紹介技ではないでしょうか?

これまで学図研で考えてきた紹介技あれこれをふまえて、私たちができることを考えてみましょう。

小学館の編集者の方を講師にお招きします。今年の本屋大賞第2位に輝いた『アルプス席の母』の帯について、製作秘話や、本屋大賞ノミネートに絡む帯変更など、現場ならではのお話を伺います。

今回は子どもたちも巻き込んでできる紹介技について学び、楽しく簡単にできるPOPを実際に作ります。

コラージュ手法でPOPを作ります。パーツごとに作って貼っていくので、失敗してもそのパーツだけ作り直せばOK! 1枚の紙に直接書くより、気が楽です。苦手だ……という方にこそ、オススメです!

材料は用意しています。

*紹介する本を各自持参してください。

担当:兵庫支部

8. 授業へのモチベーションを高める学校図書館からの支援

(定員:35名)

学校図書館は、「子どもたちの関心を高め、主体的な授業参加へといざなう=モチベーションを高める」ために何ができるでしょうか。

授業の中で教員が日常的に行っている取り組みについて教員の報告を聞いたあと、学校図書館がこれまで行ってきた支援の手法を話し合います。授業利用の提案に向けて材料を参加者みんなで掘り起こしてみましょう。

担当:埼玉支部

9. 学校図書館活動チェックリストを見直す Part2

(定員:35名)

利用者にとって使える学校図書館にするには何が必要? そこから生まれたのが、学図研が作成した学校図書館活動チェックリストです。

作成から20年が経ち、昨年の大会から見直しを進めています。今年は「貸出」の項目から。昨年参加していなくても大丈夫! 各項目の検討を通して、学校図書館のサービスはどうあるべきかを話し合いながら、日頃の図書館活動を振り返ってみませんか。

担当:長野支部

10. 司書教諭課程で学生に身につけてほしいことは何か?

(定員:40名)

11. 国立国会図書館国際子ども図書館のサービスを知る

(定員:40名)

「国立国会図書館 国際子ども図書館」は国内外の児童書とその関連資料に関する図書館サービスを行う国立の児童書専門図書館です。図書館見学をしながら、その使命と役割を学びます。

また、中高生向けに行われている「調べもの体験プログラム」では、どのように調べる楽しさを伝えているのかなどをお聞きし、学校でも使えるヒントを得ます。

※昼食後、各自で上野の国立国会図書館 国際子ども図書館に集合。

担当:大阪支部